La Battaglia di lepanto

il ruolo di Giovanni Andrea Doria

La battaglia di Lepanto (1571) rappresenta l'evento bellico più noto a cui abbia

partecipato il Principe Giovanni Andrea Doria ma costituisce anche un punto

focale della storia europea sotto molteplici aspetti (politici, militari,

religiosi e tecnologici).

Quadro storico europeo

Gli eserciti turchi dopo l'occupazione di Costantinopoli (1453) sembrano

inarrestabili. Vengono soggiogate Serbia e Bosnia. In Albania Giorgio Castriota

"Scanderbeg" resiste sino al 1468. Genova e Venezia perdono molte delle loro

colonie orientali. Tra il 1512 ed il 1520 vengono conquistate Siria, Arabia e

Egitto.

Tra il 1520 ed il 1560 con Solimano II "il magnifico" l'Impero Ottomano

raggiunge il massimo splendore a spese delle nazioni europee e dei popoli

confinanti.

Nel 1521 viene occupata Belgrado, nel 1522 è la volta di Rodi, nel 1526 si

svolge la battaglia di Mohacs con conseguente avanzata in Ungheria.

Austria, Polonia e Venezia diventano la prima linea davanti agli

ottomani.

Nel 1529 viene assediata Vienna, nel 1533 si procede alla spartizione

dell'Ungheria ma anche nel vicino oriente i turchi non si arrestano conquistando

Baghdad e la Mesopotamia.

Nel 1566 la fortezza di Seghedino cade in mani turche e nel 1568 gli Asburgo

vengono costretti a pagare un tributo annuo.

Il fiorente Impero Ottomano affonda le radici nell'oppressione e nella violenza.

Le innumerevoli guerre di conquista vengono alimentate con decine di migliaia di

schiavi europei e africani che rinforzano le armate e alle popolazioni cristiane

viene imposta la consegna di un bambino ogni cinque per costituire le truppe

giannizzere.

Per ovviare la mancanza di classi amministrative, commerciali e industriali,

vengono tollerate le popolazioni locali senza costrizione alla conversione ma

sotto imposizione di obbedienza e tassazione.

Il 25 maggio 1571 per volontà del Pontefice viene costituita la Lega Santa a cui

aderiscono: la Santa Sede, la Spagna, la Repubblica di Genova, la Repubblica di

Venezia, l'Ordine di Malta, il Duca di Savoia ed altri stati italiani. La costituzione

dell'alleanza tra nazioni e casate spesso in pessimi rapporti tra loro

sottolinea la gravità del momento storico.

La Spagna fornisce il maggior contributo in termini finanziari, di navi e uomini

nonostante i suoi interessi politici ed economici siano ormai rivolti verso le

Americhe.

Sarebbe opportuno ricordare però che almeno fino alla metà del 1500 più del 50%

delle disponibilità finanziarie spagnole erano frutto di prestiti forniti dai

genovesi.

Ultimo evento bellico che prelude la battaglia di Lepanto è la conquista di

Cipro (1571).

Tecnologie utilizzate

All'epoca, la principale nave da guerra nel Mediterraneo è la galea.

Il vascello in questione, generalmente o quasi esclusivamente di uso militare e

mediterraneo, rappresenta l'unità di base delle flotte. La propulsione mista

vela e remi permette la navigazione anche in assenza di vento ma molto

probabilmente le vele vengono utilizzate durante gli spostamenti e i remi quasi

esclusivamente in battaglia o in manovra.

La galea ha solitamente uno scafo lungo, affusolato e leggero, due alberi con

vele latine e potenzialmente è molto veloce soprattutto con la spinta a remi ma

probabilmente per brevi periodi dettati dalla forza dei rematori.

L'artiglieria più pesante posizionata principalmente a prua e fissa,

plausibilmente ne condiziona l'utilizzo solo nel moto in avanti rendendo

necessario l'abbordaggio e l'uso di armi da fuoco minori nel confronto tra

fiancate.

E' lecito pensare che dopo un primo scambio di "fuoco pesante", le galee si

speronino alla ricerca dell'abbordaggio rendendo difficoltose successive manovre

in conseguenza dei danni allo scafo e ai remi. La battaglia probabilmente

prosege come in uno scontro terrestre tra avanzate e ritirate da un "legno" ad

un altro. Si può ipotizzare che a conclusione di uno scontro, i vascelli

impegnati, anche se vittoriosi, debbano ricorrere a notevoli riparazioni.

Il vascello più importante dello schieramento cristiano, è la galeazza veneziana.

Al contrario della galea comune, questa è sovradimensionata,

con ponte a coprire i banchi dei rematori,

parzialmente "corazzata" e pesantemente armata non solo a prua e a

poppa ma anche sulle fiancate. Le linee in realtà possono trarre in inganno chi

non le conosce confondendole con vascelli da carico, cosa che probabilmente

accadde ai turchi. Solo sei di queste unità rinforzano lo schieramento cristiano

ma saranno tanto devastanti sulle galee nemiche quanto sul morale dei loro

equipaggi. Per assurdo, con la galeazza si raggiunge l'apice dell'evoluzione

della galea, ma nel contempo rappresenta "il canto del cigno". Le galee con la

loro propulsione a remi verranno progressivamente sostituite da "velieri" e

quindi abbandonate.

Le artiglierie pesanti utilizzate all'epoca sui vascelli si crede possiedano un

buon rapporto gittata/efficacia fin quasi al chilometro se puntate su schieramenti

compatti. Naturalmente il rapporto gittata/efficacia dovrebbe peggiorare

notevolmente puntando il pezzo su singole galee con ampia libertà di manovra.

Per quel che riguarda le armi di "piccolo calibro", all'importanza della gittata

è lecito pensare che si debba sostituire la capacità di penetrazione delle

protezioni individuali nemiche, l'abilità nella mira e la velocità di ricarica

del soldato.

Prima della battaglia

Don Giovanni d'Austria viene nominato comandante della flotta cristiana.

Ventiseienne figlio illegittimo del defunto Imperatore Carlo V° e fratellastro

del regnante Filippo II° è tra i più abili condottieri dell'epoca. Riuscendo a

mantenere assieme gli alleati ottiene già una grande vittoria diplomatica.

Marcantonio Colonna trentaseienne comanda la flotta pontificia composta da galee

toscane noleggiate.

Giovanni Andrea Doria trentunenne figlio di Giannettino Doria (morto durante la

congiura dei Fieschi), nipote ed erede del grande Ammiraglio Andrea Doria

comanda la flotta spagnola per l'Italia.

Agostino Barbarigo comanda il corno sinistro dello schieramento.

L'anziano Sebastiano Venier settantacinquenne comanda la flotta

veneziana.

Pietro Giustiniani comanda la flotta dell'Ordine di Malta.

Ettore Spinola comanda la flotta genovese.

Andrea Provana di Leinì comanda la flotta dei Savoia.

Partecipano anche: Pietro Lomellini, Antonio Canal, Giorgio Grimaldi

e molti altri personaggi appartenenti alle più prestigiose famiglie nobili italiane.

La flotta cristiana si compone di:

6 galeazze;

oltre 200 galee (205?);

30 navi da carico;

circa 13000 marinai;

circa 44000 rematori;

circa 28000 soldati;

circa 1800 cannoni.

A fine agosto la flotta cristiana comincia a radunarsi a Messina e il 16

settembre, per anticipare la cattiva stagione, salpa alla ricerca del nemico.

Il 26 settembre la flotta giunge nelle acque di Corfù ormai devastata dal

corsaro Ulugh Alì ma la notizia peggiore riguarda la caduta di Famagosta

(Cipro). La notizia è giunta con notevole ritardo ed è terribile. Il 18 agosto

Mustafà Pascià conquista la città promettendo la salvezza per i difensori ma

vigliaccamente si rimangia la parola: fa uccidere gli uomini, rende schiave le

donne, tortura il Governatore Bragadin, lo fa scuoiare vivo e impagliare per

poterlo esporre.

La flotta cristiana prosegue nonostante il maltempo verso Cefalonia dove sosta

alcuni giorni. Il 6 ottobre le navi giungono davanti al Golfo di Patrasso.

Le avanguardie cristiane riportano l'avvistamento della flotta ottomana e si

decide di dar battaglia.

Il mattino seguente (7/10) le due flotte cominciano a schierarsi.

La preparazione è lunga e difficoltosa e solo intorno a mezzogiorno può

cominciare la battaglia.

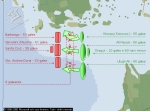

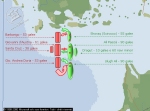

Schieramento cristiano

Da nord (sottocosta) a sud (al largo):

Corno sinistro - 53 galee e 2 galeazze in posizione avanzata;

comandato da Barbarigo;

tra le galee è presente la capitana di Venezia;

Centro - 61 galee e 2 galeazze in posizione avanzata;

comandato da Don Giovanni D'Austria (comandante supremo);

tra le galee sono presenti le capitane di Lomellini, Sauli, Genova (Spinola),

Venezia (Venier), Santa Sede (Marcantonio Colonna), Savoia, Grimaldi e Ordine

di Malta;

Corno destro - 53 galee e 2 galeazze in posizione avanzata;

comandato da Giovanni Andrea Doria;

tra le galee sono presenti le capitane di Sicilia e Doria;

Retroguardia - 38 galee;

comandata dal Marchese di Santa Cruz.

Schieramento turco

Da nord (sottocosta) a sud (al largo):

Ala destra - 55 galee

comandata da Shoraq (Scirocco);

Centro - 90 galee;

comandato da Alì Pascià (comandante supremo)

Ala sinistra - 90 galee

comandata da Ulugh Alì (probabilmente un calabrese che ha abiurato il

cattolicesimo);

Retroguardia - 10 galee e 60 navi minori

comandata da Dragut (omonimo del noto corsaro);

La battaglia

Il vento cambia direzione e all'inizio dello scontro finalmente volge in favore

dei cristiani.

La prima mossa spetta ai turchi che avanzano ignorando le potenzialità delle

galeazze lasciate volutamente isolate davanti allo schieramento cristiano per

poter esprimere al meglio la loro forza.

Scambiate per innocue navi da carico, scaricano sugli ottomani un volume di

fuoco probabilmente mai visto prima. Al contrario delle normali galee, ogni lato

è munito di artiglierie principali ed il risultato è devastante: morti, feriti,

relitti e terrore.

I turchi perdono di compattezza tra le proprie fila e abbandonano al loro

destino i vascelli colpiti. Alì Pascià comprende l'impossibilità di impegnare le

galeazze e ordina di superarle in gran fretta.

Le linee ottomane, decimate ma ancora combattive, superano le galeazze e cercano

lo scontro diretto con lo schieramento cristiano.

Giocato il fattore sorpresa, Don Giovanni D'Austria passa alla tattica classica.

Ora anche i cristiani avanzano a tutta forza incontro ai turchi. I compiti dei

tre gruppi sembrano abbastanza chiari ...

1. Barbarigo alla guida del corno sinistro e posizionato sottocosta deve parare

il colpo di "Scirocco", impedire che il nemico possa insinuarsi tra le sue navi

e la spiaggia per accerchiare la flotta cristiana. La manovra ha solo un

parziale successo e lo scontro si accende subito violento. La stessa galea di

Barbarigo diventa teatro di un epica battaglia nella battaglia con almeno due

capovolgimenti di fronte. Ferito gravemente alla testa, Barbarigo resiste alla

morte sino all'arrivo degli aiuti che gli permettono di perire vittorioso nel

suo compito. "Scirocco" viene catturato, ucciso e decapitato.

2. Al centro degli schieramenti Alì Pascià cerca e trova la galea di Don

Giovanni d'Austria la cui cattura risolverebbe definitivamente lo scontro.

Contemporaneamente altre galee impegnano Venier e Marcantonio Colonna. Sulla

galea di Don Giovanni si ripete lo scontro cruento a cui ha partecipato

Barbarigo. Più volte la nave vede avanzare e poi ritirare i due avversari. La

svolta si ha con l'arrivo della riserva del Marchese di Santa Cruz e delle galee

di Venier e Marcantonio Colonna disimpegnatisi dai rispettivi avversari. Alì

Pascià, già ferito, si suicida per evitare

l'umiliante cattura. La testa del defunto comandante ottomano viene esposta

contro la volontà di Don Giovanni per porre termine alla battaglia. Anche la

bandiera della galea di Alì Pascià cade in mani cristiane a testimonianza della

vittoria.

3. Al largo, la situazione è meno cruenta ma un po' più complicata.

Giovanni Andrea Doria dispone grossomodo dello stesso numero di galee del Barbarigo

ma davanti a se ha quasi il doppio di nemici e oltretutto, la disponibilità

di più ampi spazi di manovra rende più probabile l'accerchiamento

da parte dell'ala sinistra turca di Ulugh Alì. Giovanni Andrea Doria ha

l'analogo compito di Barbarigo, deve impedire a tutti i costi che gli ottomani

possano circondare il centro di Don Giovanni e possibilmente chiudere da sud sul

centro ottomano. Giovanni Andrea Doria deve coprire un'area più vasta e ciò lo

costringe a manovrare al largo. Ulugh Alì approfitta della situazione, si

insinua tra il centro ed il corno destro riuscendo a sopraffare alcune galee. E'

sua intenzione aggirare e sgominare il corno destro cristiano per poi dirigere

la prua verso le posizioni di Don Giovanni d'Austria. Lo scontro al largo si

accende e divampa cruento. Le galee di Ulugh Alì devono affrontare non solo

quelle di Giovanni Andrea Doria ma anche quelle dell'onnipresente riserva del

Marchese di Santa Cruz. Lo scontro al largo si protrae per più di un'ora ma è

proprio il temibile Ulugh Alì, considerato il miglior comandante ottomano, a

porvi fine. Intuita la disfatta, rivolge la prua, che avrebbe voluto puntare su

Don Giovanni d'Austria, verso il mare aperto e fugge a Costantinopoli.

4. Il teatro della battaglia si presenta come uno spettacolo apocalittico:

relitti in fiamme, galee ricoperte di sangue, morti o uomini agonizzanti. Sono

trascorse quasi cinque ore quando la battaglia ha termine con la vittoria

cristiana. Don Giovanni d'Austria riorganizza la flotta per proteggerla dalla

tempesta che minaccia la zona e invia un paio di galee a Messina per annunciare

la vittoria. Ulugh Alì è in rotta verso Costantinopoli. L'Europa è salva e

l'Impero Ottomano è stato finalmente fermato.

Conseguenze per G. A. Doria

La vittoria non porta però i giusti riconoscimenti a Giovanni Andrea Doria. Le

infamanti accuse di scarso impegno o incapacità se non addirittura accordo con

il nemico fomentate non a caso dai veneziani, lasciano il segno influenzando

anche il Pontefice. E' possibile che la prima conseguenza sia il rinnovo

dell'asiento (contratto con la Spagna) macchiato dalla sostituzione da

Consigliere di Don Giovanni.

Risulta però difficile pensare che le accuse mossegli vengano in realtà

minimamente credute dai contemporanei dato che negli anni successivi:

Don Giovanni d'Austria lo vuole a suo fianco nell'impresa di Tunisi;

Filippo II° di Spagna lo considera suo "referente" a Genova;

l'Imperatrice d'Austria viaggia sulle sue galee;

Filippo II° lo nomina Generale del Mare come il defunto zio Andrea;

Orazio Pallavicino lo contatta come mediatore per la pace tra Spagna e

Inghilterra (infruttuoso);

Filippo II° lo nomina membro del Consiglio di Stato;

Filippo III° lo incarica di guidare la spedizione contro Algeri;

per due volte i regnanti spagnoli rifiutano le sue dimissioni per motivi di

salute;

dopo la terza richiesta, accettata, di dimissioni, ancora una volta la Spagna lo

incarica di occuparsi dei disordini monegaschi.

Tutti incarichi provenienti da chi deteneva il potere senza la necessità di

esprimere falsa adulazione. Incarichi prestigiosi, da assegnare a uomini di

fiducia, tuttavia la diffamazione ha lasciato traccia nei libri di storia.

Considerazioni varie

La decisone di Giovanni Andrea Doria di manovrare al largo staccandosi dal

centro cristiano sembra essere più una necessità che una scelta.

Le due flotte si schierano in linea ad eccezione delle riserve e da nord (sottocosta) a sud

si contrappongono:

53 galee (Barbarigo) - 55 galee (Scirocco);

61 galee (Giovanni d'Austria) - 90 galee (Alì Pascià);

53 galee (Giovanni Andrea Doria) - 90 galee (Ulugh Alì).

Considerando le proporzioni tra gli schieramenti [167(?) - 235(?)], è plausibile che gli

ottomani si trovino già inizialmente in condizione di accerchiare i cristiani.

La manovra al largo di G. A. Doria diventerebbe quindi necessaria per fermare

Ulugh Alì e il conseguente varco tra corno destro e centro cristiano in cui si

infila l'ala sinistra ottomana ne è una conseguenza inevitabile. Sarebbe da

approfondire anche l'indicazione secondo cui alcune galee del corno destro si

sarebbero rifiutate di seguire Giovanni Andrea Doria puntando sul centro della

battaglia. Tra le galee viene segnalata la Capitana di Malta ma

questa sembra essere invece indicata come appartenente al centro già

dall'inizio in una posizione marginale dello schieramento.

due carriere a confronto

Giovanni Andrea Doria e Sebastiano Venier

Abitualmente nei resoconti della battaglia di Lepanto e nei profili dei

protagonisti, si lascia intendere o immaginare una certa esperienza bellica di

Sebastiano Venier. Dai vari testi viene fatta risaltare l'importanza

dell'Ammiraglio veneziano e posta in ombra la figura di Giovanni Andrea Doria

se non per evidenziarne eventuali comportamenti scorretti e/o sbagliati. Alla

fine della battaglia, Venier emerge come soggetto protagonista e positivo

mentre Giovanni Andrea Doria risulta elemento negativo o al più secondario.

Le varie fonti non riportano però precedenti bellici di Sebastiano Venier che

sembra quindi improvvisarsi Ammiraglio. Al contrario l'esperienza bellica e

navale di Giovanni Andrea Doria risulta quasi ventennale. Certo è che il

carattere a dir poco brusco e poco accondiscendente del Venier mette a rischio

l'alleanza prima ancora dello svolgersi della battaglia.

Alcuni brani tratti da "i Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata" di Andrea

da Mosto sembrano però descrivere meglio l'Ammiraglio veneziano. Viene sì

sottolineato il suo valore nello scontro ma si ricorda anche la sua carriera quale

uomo di legge, "amministratore" e "politico". Si rammenta l'inesperienza

navale e bellica non avendo mai servito sulle galee. Viene anche riportata una

"lagnanza" del Venier in merito ad un'ispezione della propria galea da parte di

Giovanni Andrea Doria inviato da Don Giovanni d'Austria. Questo fatto lascia

supporre una maggiore fiducia nella capacità di Giovanni Andrea Doria rispetto

a quelle di Sebastiano Venier.

Credo che i rapporti sugli accadimenti di Lepanto, probabilmente di fonte

veneziana, abbiano nel tempo alterato l'autentico peso storico dei due

personaggi a discapito di Giovanni Andrea Doria.

Note

Gli appunti sulla battaglia di Lepanto sono stati confrontati e verificati con

testi e analoghe ricostruzioni che tuttavia non di rado risultano tra loro

discordi.

Con il termine vascello si intende il sinonimo di nave.

Segnalazioni, contributi ed eventuali correzioni sono sempre gradite.

Ghe.Ra.

13 01 2006

[aggiornamento - due carriere a confronto] 26 01 2007

links interni

|